.jpg) |

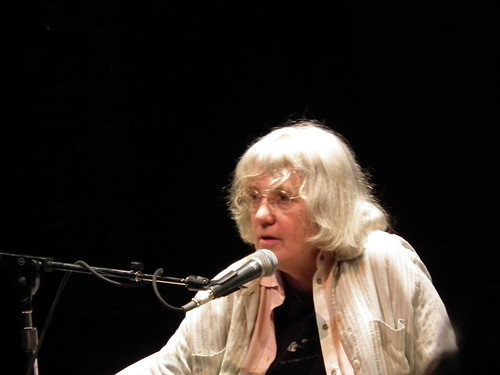

| "I, Worker" (Fotografía de Tsukasa Aoki, tomada del programa de mano) |

Después de algunos meses sin haber visto ni una función de teatro (estaba totalmente dedicado a publicar mis propias obras, escribir poemas, entrenar Butoh y editar fotografías) regresé a mi papel de espectador a ver dos pequeñas piezas del dramaturgo japonés Oriza Hirata: "Sayonara" (さようなら) y "I, worker" (働く私) como parte del Robot Theatre Project.

Las funciones de estas obras a su vez eran parte de un festival alrededor de la cultura contemporánea japonesa organizado por la Fundación Japón en el Street Berkeley Theatre, aquí en Toronto, Canada.

Fue interesante regresar a ver teatro no solamente por la calidad de las obras montadas sino por lo curioso de los participantes: la mitad de los actores de las dos piezas son robots reales.

El programa de mano nos informaba lo siguiente sobre el projecto:

"El Robot Theatre Project inició hace cuatro años en la Universidad de Osaka. El objetivo inicial de nuestro proyecto fue cambiar el estatus de los robots de simples objetos de exposición científica para convertirlos en elementos esenciales dentro del arte teatral. En estas exposiciones, donde los científicos se reúnen para presentar sus últimos logros en robótica, veíamos que mientras los robots dejaban "impresionados" a los visitantes en realidad nunca llegaban a "conmoverlos", entonces quisimos mostrar que los robots podían también conmover a la gente. Creemos que nuestra misión debería ser ayudar a las nuevas corrientes de investigación que exploran cómo los robots pueden formar parte de la sociedad humana, a que los robots puedan ser creados sin aislar a la gente ni asustar a los niños o a los ancianos." (1)

Sayonara estaba hablada en inglés y en japonés (con subtítulos al inglés), y I, Worker totalmente en japonés (también con subtítulos al inglés), así que no había problema en entender aquello que era dicho sobre la escena.

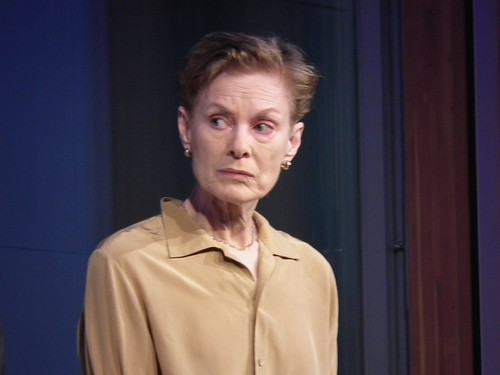

Sayonara, como su nombre lo define se refiere a una despedida, despedida de la vida de un humano real, una mujer, que va a morir pronto, y de un androide que le ha servido de compañía y que comienza también a tener ciertos problemas técnicos que ya no es posible resolver sin ser destruído. La pieza esta llena de poemas nostálgicos y también hace referencia al desastre nuclear de Fukushima en el 2011.

I, Worker es la historia de la relación de dos parejas, dos seres humanos y dos robots que les sirven, mostrándonos cómo interactúan cuando uno de los robots se niega a realizar su trabajo común, exactamente como el marido de la pareja humana lo ha hecho tiempo atrás con su propio trabajo.

Robots reales en su relación con humanos en una casi no imaginaria ciencia ficción. Interesante por las preguntas que puede provocar en el espectador (aunque se verá que no tantas), pero que considero se queda un tanto corta de visión en exponer esa relación en un futuro no muy lejano, al menos en la sociedad japonesa o del mundo desarrollado.

Los robots no trabajan aún en nuestras casas pero han estado presentes en la literatura de ficción y en el cine desde hace décadas. Podemos recordar películas y series de televisión que han usado robots como personajes desde las casi estúpidas ocurrencias de principios de los años sesenta hasta las oscuras y extrañas reacciones provocadas por la obra maestra de Kubrick "2001, A Space Odyssey", y de ahí una casi interminable lista: Star Wars, Blade Runner, Terminator, etc... con esos robots-personajes accionando e interactuando con humanos de maneras más allá de la imaginación del humano común. Así que, entrenados como espectadores para ver robots en el mundo del espectáculo lo estamos perfectamente, de eso no hay duda. Para decepción nuestra vemos, nosotros, los espectadores super enetrenados en ficción, que estos robots no tienen casi movimiento (el androide de Sayonara) y los que parecen venidos de una serie de los años sesenta son lentos y poco simpáticos (los de I, Worker).

Viene entonces mi pregunta, ¿qué hay de nuevo en estas piezas?, ¿el pensar en las posibles relaciones reales entre los robots y los seres humanos? Pero, ¿acaso no han estado ya presentes en decenas de novelas y filmes? Yo creo que sí y de maneras verdaderamente profundas y extremadamente variadas. Ahí no hay nada realmente novedoso.

Lo único que puedo ver de nuevo en estas "exploraciones" es que nos ofrecen la llegada de la robótica al teatro, con robots como actores que son parte del espectáculo, como un género, primero de ciencia ficción y después que será de la vida normal. Evidentemente no estamos viendo eso aún, no son actores y ni siquiera son esos los robots que dicen ser, son máquinas que se mueven y que tienen ciertos programas de lenguaje dirigidos por control remoto desde una cabina.

A mí, en lo personal, me ha parecido una especie de demostración promocional de las habilidades de los robots, que funciona como toda promoción viva al estilo de un 'happening comercial' o un acto de relaciones públicas para acostumbrarnos como espectadores a ver el producto en situaciones similares a las de la vida, no más que un escaparate para exponer los logros de las compañías que los fabrican e instituciones que los desarrollan, precisamente como en una exposición científico-comercial.

Lo que sí es que tendremos que esperar muchos años más para que empiecen a tener mayor habilidad y comiencen a actuar de una manera en que realmente nos conmuevan, porque en esto que vimos lo hicieron muy poco, formaban parte del espectáculo pero no eran actores y las piezas eran exageradamente simples.

Aquí podrán ver el video promocional de la Fundación Japón (en inglés):

Las funciones de estas obras a su vez eran parte de un festival alrededor de la cultura contemporánea japonesa organizado por la Fundación Japón en el Street Berkeley Theatre, aquí en Toronto, Canada.

Fue interesante regresar a ver teatro no solamente por la calidad de las obras montadas sino por lo curioso de los participantes: la mitad de los actores de las dos piezas son robots reales.

El programa de mano nos informaba lo siguiente sobre el projecto:

"El Robot Theatre Project inició hace cuatro años en la Universidad de Osaka. El objetivo inicial de nuestro proyecto fue cambiar el estatus de los robots de simples objetos de exposición científica para convertirlos en elementos esenciales dentro del arte teatral. En estas exposiciones, donde los científicos se reúnen para presentar sus últimos logros en robótica, veíamos que mientras los robots dejaban "impresionados" a los visitantes en realidad nunca llegaban a "conmoverlos", entonces quisimos mostrar que los robots podían también conmover a la gente. Creemos que nuestra misión debería ser ayudar a las nuevas corrientes de investigación que exploran cómo los robots pueden formar parte de la sociedad humana, a que los robots puedan ser creados sin aislar a la gente ni asustar a los niños o a los ancianos." (1)

Sayonara estaba hablada en inglés y en japonés (con subtítulos al inglés), y I, Worker totalmente en japonés (también con subtítulos al inglés), así que no había problema en entender aquello que era dicho sobre la escena.

Sayonara, como su nombre lo define se refiere a una despedida, despedida de la vida de un humano real, una mujer, que va a morir pronto, y de un androide que le ha servido de compañía y que comienza también a tener ciertos problemas técnicos que ya no es posible resolver sin ser destruído. La pieza esta llena de poemas nostálgicos y también hace referencia al desastre nuclear de Fukushima en el 2011.

I, Worker es la historia de la relación de dos parejas, dos seres humanos y dos robots que les sirven, mostrándonos cómo interactúan cuando uno de los robots se niega a realizar su trabajo común, exactamente como el marido de la pareja humana lo ha hecho tiempo atrás con su propio trabajo.

Robots reales en su relación con humanos en una casi no imaginaria ciencia ficción. Interesante por las preguntas que puede provocar en el espectador (aunque se verá que no tantas), pero que considero se queda un tanto corta de visión en exponer esa relación en un futuro no muy lejano, al menos en la sociedad japonesa o del mundo desarrollado.

Los robots no trabajan aún en nuestras casas pero han estado presentes en la literatura de ficción y en el cine desde hace décadas. Podemos recordar películas y series de televisión que han usado robots como personajes desde las casi estúpidas ocurrencias de principios de los años sesenta hasta las oscuras y extrañas reacciones provocadas por la obra maestra de Kubrick "2001, A Space Odyssey", y de ahí una casi interminable lista: Star Wars, Blade Runner, Terminator, etc... con esos robots-personajes accionando e interactuando con humanos de maneras más allá de la imaginación del humano común. Así que, entrenados como espectadores para ver robots en el mundo del espectáculo lo estamos perfectamente, de eso no hay duda. Para decepción nuestra vemos, nosotros, los espectadores super enetrenados en ficción, que estos robots no tienen casi movimiento (el androide de Sayonara) y los que parecen venidos de una serie de los años sesenta son lentos y poco simpáticos (los de I, Worker).

Viene entonces mi pregunta, ¿qué hay de nuevo en estas piezas?, ¿el pensar en las posibles relaciones reales entre los robots y los seres humanos? Pero, ¿acaso no han estado ya presentes en decenas de novelas y filmes? Yo creo que sí y de maneras verdaderamente profundas y extremadamente variadas. Ahí no hay nada realmente novedoso.

Lo único que puedo ver de nuevo en estas "exploraciones" es que nos ofrecen la llegada de la robótica al teatro, con robots como actores que son parte del espectáculo, como un género, primero de ciencia ficción y después que será de la vida normal. Evidentemente no estamos viendo eso aún, no son actores y ni siquiera son esos los robots que dicen ser, son máquinas que se mueven y que tienen ciertos programas de lenguaje dirigidos por control remoto desde una cabina.

A mí, en lo personal, me ha parecido una especie de demostración promocional de las habilidades de los robots, que funciona como toda promoción viva al estilo de un 'happening comercial' o un acto de relaciones públicas para acostumbrarnos como espectadores a ver el producto en situaciones similares a las de la vida, no más que un escaparate para exponer los logros de las compañías que los fabrican e instituciones que los desarrollan, precisamente como en una exposición científico-comercial.

Lo que sí es que tendremos que esperar muchos años más para que empiecen a tener mayor habilidad y comiencen a actuar de una manera en que realmente nos conmuevan, porque en esto que vimos lo hicieron muy poco, formaban parte del espectáculo pero no eran actores y las piezas eran exageradamente simples.

Aquí podrán ver el video promocional de la Fundación Japón (en inglés):

(1) En inglés en el original: "Robot Theatre Project began four years ago at Osaka University. The initial goal of our project was to change the status of robots from being merely displays at expositions to becoming essential elements of theatre arts. At these expositions, where scientists gather to present their latest technologies, we saw that while robots "impressed" audiences, they never "moved" them - and we wanted to show that robots could really move people. We believe that our mission should be to help lead current research efforts that examine how robots can be part of the future of human society - how robots can be created so as not to alienate people, or scare children or the elderly."

(2013) Texto, fotografías y vídeos en este Blog son propiedad del autor, excepto cuando se aclare otra autoría. Todos los derechos son reservados por el autor de este Blog. Si existe algún interés en usar textos, fotografías o vídeos propiedad del autor, sea uso comercial o no, es necesario hacer una petición por escrito y dirigirla por correo electrónico a Gustavo Thomas a gustavothomasteatro@gmail.com.